Schon vor einigen Jahren wagten wir im Rechtsschutz-Report einen kritischen Blick auf den Anwaltsmarkt in Deutschland. Und bereits da zeichnete sich eine schrumpfende Anwaltschaft vor allem bei den praktizierenden Anwälten und Anwältinnen ab. Die Anzahl der Syndizi hingegen stieg an. Heute hat sich die Situation noch verschärft. Die DAHAG besuchte den Deutschen Anwaltstag in Hamburg im Juni 2022 und hörte den Vortrag von Prof. Kilian vom Soldan Institut. Prof. Kilian klärte dort über die Hintergründe und mögliche Folgen der Entwicklung auf.

Informationen über den Autor

Johannes Goth – Vorstand DAHAG Rechtsservices AG

Johannes Goth – Vorstand DAHAG Rechtsservices AG

Rückfragen, Feedback und Anmerkungen zum Artikel sind immer willkommen!

Schreiben Sie an johannes.goth@dahag.de

Der Anwaltsmarkt in echten Zahlen

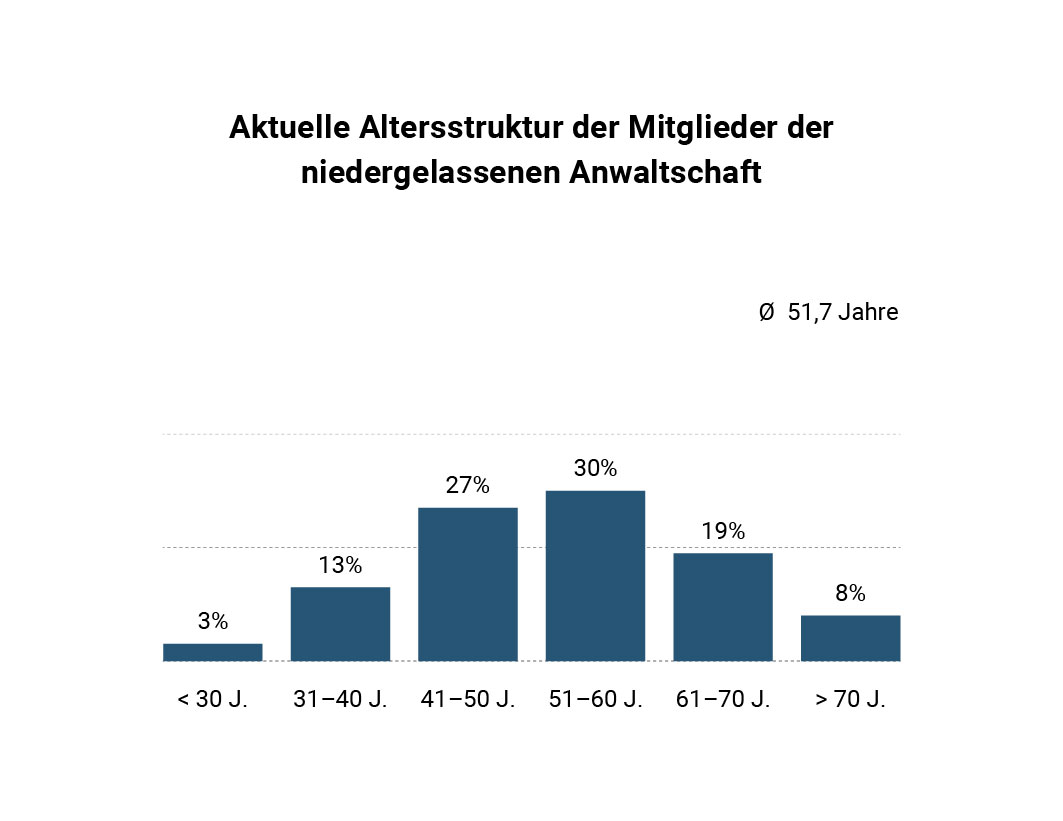

2022 zählen die Bundesrechtsanwaltskammern insgesamt 165.000 Mitglieder. Diese beinhalten allerdings auch Juristen in Rechtsabteilungen von Unternehmen. Zieht man diese Syndikusanwälte ab und berücksichtigt außerdem die Anwältinnen und Anwälte, die in Teilzeit praktizieren, bleiben nach Prof. Kilian nur noch 97.000 Anwälte in Vollzeitäquivalenten übrig, die ihre Arbeitszeit für die anwaltliche Vertretung von Mandaten einsetzen. Und diese Gruppe ist in den letzten 5 Jahren um 7,6 Prozent geschrumpft. Alarmierende Zahlen, denn die Anwaltschaft wird weiter schwinden. Grund dafür ist eine anstehende Pensionswelle. Rund 25.000 niedergelassene Anwälte sind 2022 über 65 Jahre alt und das Durchschnittsalter der gesamten deutschen Anwaltschaft ist auf 51,7 Jahre gestiegen. Vor 20 Jahren lag es noch bei 43,9 Jahren. Prof. Kilian bezeichnet diese Entwicklung als „statistischen Klopper“ und sieht auch keine Trendumkehr.

Daten basieren auf Vortrag von Prof. Dr. Kilian, Deutscher Anwaltstag Hamburg, Juni 2022

Weniger Nachwuchs

Die Zahl der Jurastudierenden war über die Jahre stabil und erreichte 2016 sogar einen historischen Höchststand. Es sollte also ausreichend Nachwuchs vorhanden sein. So scheint es jedoch leider nur auf den ersten Blick. Denn auch hier lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen. Als Jurastudierende werden nämlich auch diejenigen gezählt, die sich für einen wirtschaftsrechtlichen Studiengang entschieden haben, an einer Fachhochschule studieren oder den LL.M. oder LL.B. machen. Der Anteil dieser Studenten steigt. Diese Vermischung von Studiengängen in der Statistik gaukelt also stetigen Nachwuchs für den Anwaltsmarkt vor, den es nicht geben wird. Aus Sicht von Prof. Dr. Kilian könnte der Verzicht auf ein „klassisches“ Jurastudium an der Einstellung der sogenannten Generation Y liegen, welche die Geburtenjahrgänge bis in die späten 1990er hinein umfasst. Diese Generation scheint weniger Zeit mit dem langen Studium bis hin zum Staatsexamen und dem darauffolgenden unverzichtbaren Referendariat verbringen zu wollen und möchte stattdessen schnell eine familienfreundliche Anstellung finden. Wie sich die darauffolgende Generation verhalten wird, ist noch abzuwarten. Potenziell ist dieser die Work-Life-Balance und damit eine Anstellung, die genügend Freizeit zulässt, aber noch wichtiger.

Zu männlich, zu wenig divers, zu unattraktiv

Eine Anstellung, die sich gut mit der Familienplanung verträgt, scheint auch vielen weiblichen Studierenden wichtig zu sein. Derzeit liegt der Anteil von Frauen in juristischen Studiengängen bundesweit bei 63 Prozent (an der Universität in Köln sogar bei 70 Prozent) und 2017 wurden erstmalig mehr Frauen als Männer für den Anwaltsberuf zugelassen. Das ließ aber vor allem die Syndikusanwaltschaft überproportional wachsen. Waren 2017 noch rund 55 Prozent der reinen Unternehmensjuristen weiblich, sind es 2022 schon 58 Prozent. Bei den niedergelassenen Anwälten und Anwältinnen sind hingegen rund 34 Prozent weiblich. Die niedergelassene Anwaltschaft gewinnt also zu wenige Frauen hinzu – dafür verliert sie viele wieder. Laut Prof. Kilian gibt jede fünfte Anwältin zwischen 30 und 39 ihre Zulassung zurück. Liegt es daran, dass der Anwaltsberuf keinen Spagat zwischen Familienplanung und Arbeitsalltag zulässt?

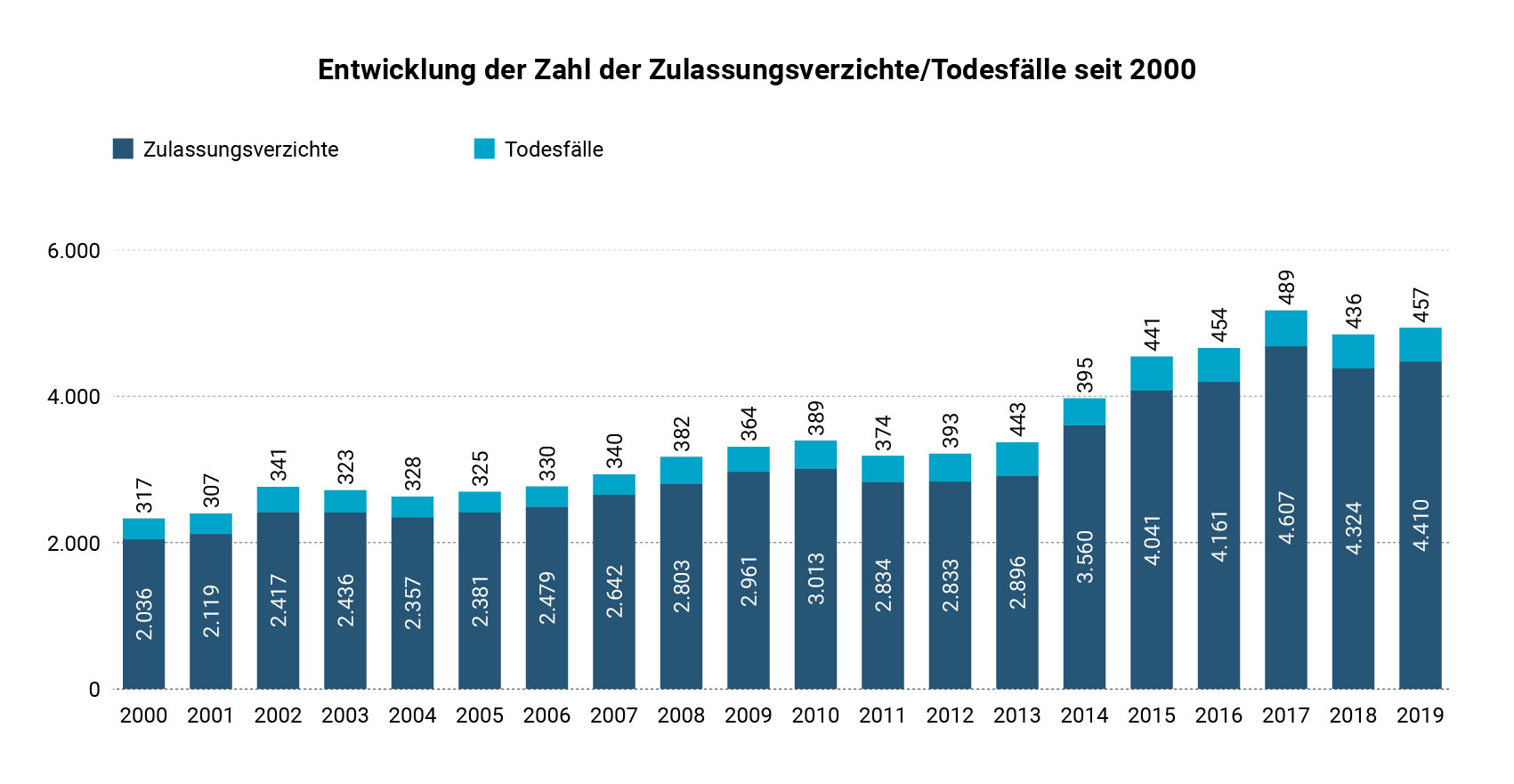

Doch Frauen sind nicht die einzige Gruppe, für die der der Anwaltsberuf unattraktiv scheint. Auch Personen mit Migrationshintergrund sind in diesem Beruf eher rar. Während das Jurastudium im Vergleich zu anderen Studiengängen den höchsten Anteil an Studierenden mit Migrationshintergrund hat (22 Prozent), gehen diese Anwärter auf dem Weg zur Zulassung verloren. Nur etwa 10 Prozent aller niedergelassenen Anwälte haben einen Migrationshintergrund. Der Berufsstand scheint also zu elitär, zu verstaubt und sozial nicht gerecht genug, um die Anwärter für sich zu begeistern, weshalb die Anzahl der Zulassungsverzichte vor allem in den letzten 10 Jahren deutlich angestiegen ist.

Daten basieren auf Vortrag von Prof. Dr. Kilian, Deutscher Anwaltstag Hamburg, Juni 2022

Mögliche Folgen der Anwaltsknappheit

Eine kurzfristige Konsequenz der rückläufigen Anwaltschaft wird schrumpfender Wettbewerb sein – für die niedergelassenen Berufsträger dürfte es künftig einfacher werden, ihre Kanzlei auszulasten und ihre Honorarforderungen durchzusetzen. Für potenzielle Mandanten hingegen dürfte es schwieriger werden, Zugang zum Recht zu erhalten. Prof. Dr. Kilian befürchtet, dass die Anwaltschaft daher mittelfristig mit regulierenden Eingriffen rechnen müsse, denn der Zugang zum Recht muss gewahrt bleiben. So wäre auch denkbar, dass irgendwann Wirtschaftsjuristen selbstständig tätig sein könnten. Eine Zukunftsvision, die der niedergelassenen Anwaltschaft nicht schmecken dürfte. Für Prof. Kilian steht daher fest: Es muss ein Umdenken in Kanzleien stattfinden, um den Anwaltsberuf für den Nachwuchs attraktiver zu machen.

Neben dem Anwaltsmangel wächst die deutsche Bevölkerung und wird im Schnitt älter. Die Nachfrage nach Rechtsdienstleistungen wird also zunehmen, da ältere Menschen mehr Rechtsprobleme haben als jüngere.

Was bedeutet das für Rechtsschutz?

Die seit Corona nochmals deutlich steigenden Schadenerstmeldequoten sind grundsätzlich sehr begrüßenswert! Aber ist die Ursache dafür „nur“ eine veränderte Kunden-Wahrnehmung der RSV als Problemlöser, oder bekommen die ersten VNs schon schlechter Termine in Kanzleien, wie es bei Arztterminen leider schon gang und gäbe ist?

Der heute bereits beginnende Anwaltsmangel hat für Rechtsschutz vielfältige potenzielle Auswirkungen:

- VNs finden zukünftig schwerer einen Termin beim Anwalt vor Ort. Das macht „RSV als Problemlöser“ attraktiver. Allerdings müssen die RSV das Versprechen dann auch einlösen.

- Juristische Schadensachbearbeiter werden schwieriger zu finden und teurer zu bezahlen sein. Wer geht bei der RSV 2025 ans Telefon? Wer macht 2030 die Deckungsprüfungen?

- RSV-Partnerkanzleien vor Ort werden schwerer zu finden. Denn diese finden keine Nachfolger oder erachten die Gebührenvereinbarungen dank zukünftiger Vollauslastung nicht mehr als attraktiv.

- Gerichtsverfahren werden länger dauern. Dies macht VNs zugänglicher für außergerichtliche und konsensuale Problemlösungen.

- Auch die Telefonkanzleien und andere RSV-Dienstleister finden immer schwerer Anwälte – bei steigender Nachfrage. Die Epoche der „billigen“ Telefon-Vergütungen dank Anwaltsschwemme dürfte zu Ende gehen. Die hohe Inflation dürfte das Ende noch beschleunigen.

Was kann Rechtsschutz tun, um dieser Entwicklung zu begegnen?

- Digitalisierung von Schadenanlage samt Deckungsprüfung

- Digitalisierung von Steuerung, sowohl Telefon-Kanal durch digitale Sprachassistenten als auch durch digitale Steuerungsstrecken auf der Homepage

- Einsatz von Steuerungs-Apps / Schadenmelde-Apps

- Flächiger Einsatz der Deckungsabfindung

- Verlagerung von Teilaufgaben weg von juristischen Sachbearbeitern zu internen oder externen nicht-juristischen Kräften

- Digitale Vernetzung der Dienstleister mit den RSV-Schadensystemen

- Einsatz von Zentralkanzleien als Standard-Steuerungsziel für Gerichtsfälle

- Schwerpunkt auf langfristige Sicherung von Dienstleister-Kontingenten und -Qualität statt auf niedrigste Einkaufskosten

Rechtsschutz und Dienstleister können dieser zentralen Entwicklung des Anwaltsmarktes nur gemeinsam begegnen. Aber Hand in Hand kann sich dieser Trend auch als Chance für die Häuser erweisen, die frühzeitig die strategischen Weichen stellen.

Weiterführender Link:

Konjunkturindikatoren im Fach Rechtswissenschaft 1975-2021:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Lange-Reihen/Bildung/lrbil03a.html